✅ この記事では、iFixitによるiPhone 17 Proの分解レポートを整理します。注目のベイパーチャンバー冷却機構の仕組みと、発売直後から話題となった「スクラッチゲート」の実態について、修理性の観点も交えて解説します。

どうも、となりです。

毎年恒例となったiFixitの分解レポートですが、今年のiPhone 17 Proは話題が盛りだくさん。冷却システムの刷新やバッテリー交換構造の変化に加え、外装仕上げをめぐる“傷付きやすさ問題”まで取り上げられています。ユーザーにとっては、性能やデザインだけでなく、修理や長期利用の観点からも重要な要素です。

ベイパーチャンバー冷却の仕組み

iPhone 17 Proでは、シリーズで初めてベイパーチャンバー冷却が採用されました。これは液体を内部で循環させることで熱を効率よく拡散させる技術で、ゲーミングPCや高性能スマホで広く使われています。iFixitの分解によると、内部は銅の凹凸や格子構造で液体が気化・凝縮を繰り返し、A19 Proチップからの発熱を効率的に逃がす仕組みになっていました。

従来のiPhone 16 Pro Maxでは長時間使用時に熱暴走が懸念されましたが、iPhone 17 Proではこの冷却機構により持続性能が改善される可能性があります。特にゲームや動画撮影といった高負荷時の恩恵が期待されます。ベイパーチャンバーの構造自体については、専用記事でも詳しく解説しています。なお、同じ17シリーズでも内部構造の解析ではモデムや冷却部品の違いが確認されています。

バッテリー構造の刷新

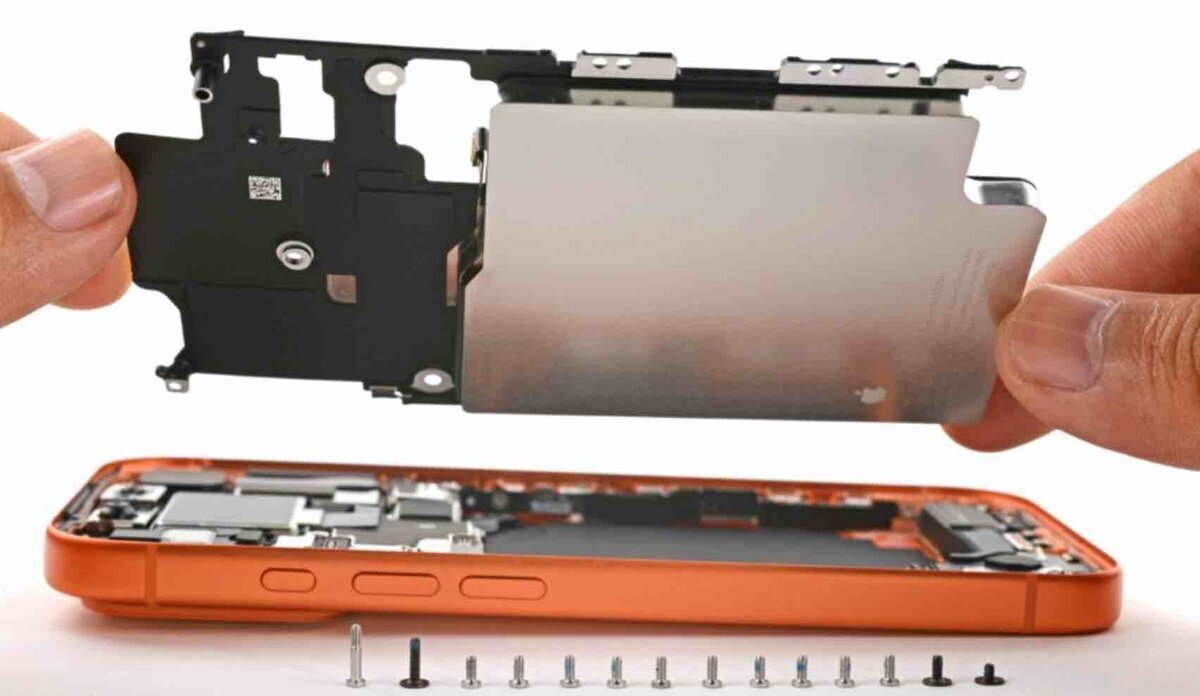

もうひとつの注目点がバッテリーの取り付け方法です。Appleは今回、初めてバッテリートレイ方式を導入しました。14本ものトルクスプラスネジで固定されており、電気的に剥離可能な接着剤と組み合わせているため、従来よりも安全で作業性が向上しているとiFixitは評価しています。

一方で、デュアルエントリーデザイン(前面と背面どちらからもアクセス可能)は廃止され、画面側からのアクセスのみとなったため、修理性の面では一歩後退と指摘されています。USB-Cポートの交換には22本ものネジが必要で、作業の煩雑さが目立ちました。この点については、別の分解画像記事でも内部配置やロジックボード構造が確認されています。

“スクラッチゲート”の実態

発売直後からSNSなどで「傷付きやすい」と話題になったスクラッチゲート。iFixitの検証では、特にカメラバンプの鋭角部分で酸化被膜(アルマイト層)が剥がれやすいことが確認されました。これは金属工学的に「スポーリング」と呼ばれる現象で、角の部分では下地のアルミが十分に支持しきれず、硬貨レベルの硬さでも地金が露出してしまうのです。

平面部ではアルマイト層が変形しつつも保持されるため比較的強いものの、角部では顕著に弱点が表れています。つまり、「iPhone 17 Proは従来機より特別に弱い」というよりは、デザイン形状と表面処理の相性が問題といえるでしょう。購入を検討している人は、総合レビューまとめとあわせて耐久性も判断材料にするのがおすすめです。

修理性と総合評価

iFixitの修理スコアは7/10で、iPhone Airと同評価でした。バッテリー交換が容易になった一方で、背面アクセスの廃止やネジの多用による作業性の低下が足を引っ張った格好です。

それでも、分解可能性のあるスマホとしては依然として高評価の部類に入ります。長期利用を考えるユーザーにとっては、冷却性能の強化とあわせて安心材料のひとつになるでしょう。

まとめ

iPhone 17 Proの分解から見えてきたのは、冷却性能の進化と外装デザインの弱点の両面でした。高性能化に伴う発熱問題に対処する一方で、外装の耐久性は形状に起因する課題が浮き彫りになっています。修理性は7/10とまずまずですが、今後ユーザーが気を付けるべきは「ケースを使うか否か」という現実的な選択になりそうです。傷や衝撃から守るなら、おすすめケース特集も参考にしてみてください。

結論として、iPhone 17 Proは性能面での強化が光る一方、デザイン性とのトレードオフが修理や耐久性に影響を与えるモデルといえるでしょう。

ではまた!