✅ この記事では、「Appleのオーディオラボで行われているAirPodsのテストとチューニングの実態」を整理し、その仕組みや国内ユーザーへの影響を解説します。

どうも、となりです。

iPhoneやAirPodsを使っていると、自然に「どうやってあの音を作っているんだろう?」と気になる人もいるはずです。Appleは社内に専用のオーディオラボを持ち、製品が世に出る前に徹底的な音響検証を行っています。この記事では、その施設の内部に実際に案内されたレポートを基に、どういった環境と手法でAirPodsの音が作られているのかを見ていきます。

余談ですが、このオーディオラボはテレビ番組などでも紹介されており、家電芸人として知られる「かじがや卓哉」さんが訪れたこともあります。一般のユーザーが中に入ることはまずできない場所なので、その貴重さがうかがえます。

オーディオメトリックブースでの検証

Appleのラボには「オーディオメトリックブース」と呼ばれる小部屋が並んでいます。壁全面が吸音材で覆われ、医療機関にある聴力検査室のような構造です。ここではAirPodsの「聴力測定機能」が本当に臨床レベルに達しているかを確認するため、数千回規模のテストが実施されました。

専用のオージオメータ(聴力測定機器)を使い、医療現場に近い環境で比較検証を行っています。その結果、AirPodsだけで自宅でも精度の高い聴力テストができ、必要に応じて補聴器的な使い方や個人専用の音響プロファイル作成が可能になりました。

こうした検証により、単なるワイヤレスイヤホンから「耳の健康を支えるデバイス」へと進化している点がわかります。

メディアチューニングスタジオ

次に紹介されたのは「メディアチューニングラボ」。ここは録音スタジオのような空間で、各部屋には楽器やリスニング用のスピーカーが配置されています。名称は実在する有名スタジオ(例:Abbey Road)にちなんでいるのも特徴です。

この部屋ではiPhone、Mac、iPadなど、音を再生するあらゆる製品を対象にチューニングが行われます。プロの音響エンジニアやブロードウェイの音響担当者など、多様なバックグラウンドを持つスタッフが参加しています。

彼らは数千時間にわたり音楽や映画、YouTube動画まで聴き込み、再生音がオリジナルの意図に近づくよう調整を繰り返しています。その結果がAirPods Pro 3レビュー総まとめで評価されていた「装着者ごとの差を減らした自然な音」につながっています。

無響室と空間オーディオの開発

建物の一角には「無響室(アネコイックチャンバー)」と呼ばれる完全防音の部屋があります。床・壁・天井すべてが吸音材で覆われ、残響が一切ありません。

事実:ここではAirPodsの空間オーディオを検証するため、被験者の周囲にスピーカーを配置し、音がどの方向から聞こえるかを細かく測定します。人体による反射や耳の形状の違いを解析することで、パーソナライズド・スペーシャルオーディオが実現しました。

考察:無響室は外界のノイズを完全に遮断するため、極端に静かすぎて居心地が悪いと感じるほどの環境です。Appleがこの徹底環境で調整を行っていることから、空間オーディオへの力の入れ具合が伝わってきます。

Fantasia Labでの最終検証

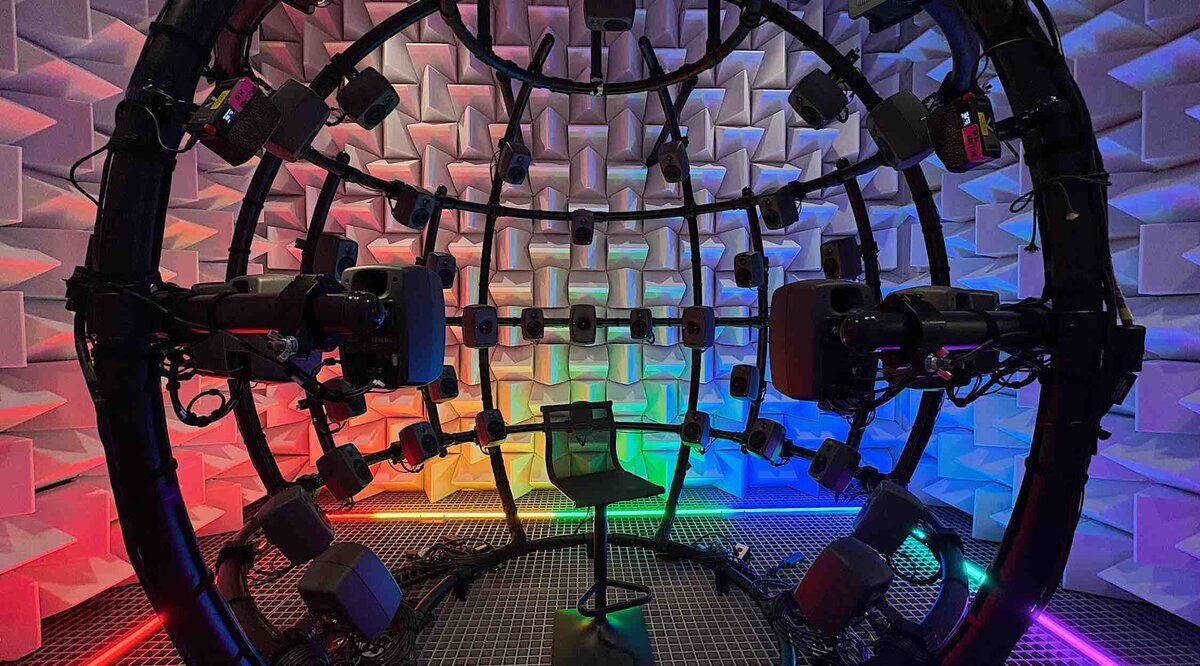

最後に案内されたのが「Fantasia Lab」。ここはスピーカーを球状に配置した実験室で、空間内にあらゆる音を再現できます。名称は映画『ファンタジア』のサラウンドサウンド由来です。

事実:この部屋ではAirPods Pro 3の透明モード、ANC(アクティブノイズキャンセリング)、空間オーディオなどの最終検証が行われました。透明モードでは環境音が自然に聞こえるかを方向ごとに確認し、ANCではさまざまな雑音を流して遮音性能をチェックしています。

補足:さらに、ライブ音源を再現して臨場感を検証するなど、実際の使用に近い状況で調整されています。取材者が体験した際も、まるで数万人の観客に囲まれているかのように感じられたといいます。

購入ガイドとの接点

2025年秋時点でのラインナップを整理したAirPods比較ガイドでは、各モデルのケース容量やANC性能の違いが詳細にまとめられています。今回紹介したオーディオラボでの取り組みは、こうしたスペック表の裏にある“実際の検証”にあたります。

考察:ユーザーはスペック数値だけでなく、このような開発背景を知ることで製品選びに納得感が得られるでしょう。Appleがなぜ価格以上の安心感を持たせられるのか、その理由のひとつがラボの存在だといえます。

まとめ

Appleのオーディオラボは、医療レベルの検証から音楽スタジオさながらのチューニング、無響室での物理測定、そしてFantasia Labでの最終試験まで、多層的なプロセスを経てAirPodsを仕上げています。こうした裏側を知ると、普段耳にしている音がどれだけ緻密な工程を経ているかを実感できます。日本のユーザーにとっても、これらの改良はそのまま体験できる仕様であり、今後の新モデルにも大きな期待がかかります。

ではまた!